Environnement et l’analyse SWOT

1- Introduction:

Dans nos exposé on a deux termes clé: l’environnement

de l’entreprise et l’analyse SWOT.

Tous d’abord L’environnement d’une entreprise est

formé d’un ensemble d’organisations,

d’acteurs, et de faits dont l’existence peut

influencer le comportement et les

performances de l’entreprise.

Bien connue des entrepreneurs, des directeurs marketing et des agences

d’inbound marketing, l’analyse SWOT (Strengths, Weaknesses,

Opportunities, Threats) est un élément majeur afin d’élaborer une

stratégie et un plan marketing. Elle permet une analyse interne et

externe de l'environnement de l'entreprise. Bien souvent négligée, cette

analyse de l'environnement reste pourtant essentielle car elle oriente

les actions marketing. Regardons de plus près en quoi cela consiste.

2-1- Macro-environnement :

Le macro-environnement englobe tous les facteurs susceptibles d'avoir un impact positif ou négatif sur l'activité d'une entreprise et dont elle n'a pas la maîtrise.

Parmi ces facteurs macro-environnementaux, on peut notamment citer la stabilité politique, la politique fiscale, les contraintes environnementales, etc.

Pour une entreprise, identifier ces facteurs est important puisqu'ils

peuvent constituer une menace pour son activité.

peuvent constituer une menace pour son activité.

Les facteurs clés du macro-environnement

Les composantes du macro-environnement sont exogènes. Elles

interfèrent avec la situation d'une entreprise et de marché sans qu'elle puisse les maîtriser.

Généralement confié au marketing, l'inventaire et l'analyse de ces facteurs constitue unoutil d'aide à la décisiongrâce auquel une entreprise peut tracer une stratégie de croissance à moyen et à long terme.Pour recenser ces facteurs macro-environnementaux, beaucoup de sociétés utilisent la méthode «PESTEL».

Méthode PESTEL

Elle vise 3objectifs:

- lister les différents facteurs influençant l'environnement «macro» de l'entreprise de manière positive ou négative;

- dégager les tendances structurelles actuelles et futures;

- réaliser des scénarios d'évolution afin que l'entreprise anticipe les tendances, s'y adapte et en tire profit.

«PESTEL» est un acronyme. Il résulte de l'addition de la première lettre des 6facteurs suivants:

- la Politique(P);

- l'Économie(E);

- le Socioculturel(S);

- la Technologie(T);

- l'Environnement(E);

- le Législatif(L).

En entrant dans le détail des 6facteurs «PESTEL», le macro-environnement des entreprises est déterminé par les curseurs suivants:

Le macro environnement, quant à lui, représente les facteurs extérieurs à l'entreprise, que l'entreprise subit sans pouvoir exercer une influence dessus.

Le fait d’identifier les points forts de l’entreprise va permettre de mettre en avant ses avantages concurrentielset de voir si ceux-ci sont pertinents dans le marché sur lequel l’entreprise évolue. Il faudra ensuite analyser les faiblesses avant de se poser ce genre de questions : les forces de la société lui permettront-elles de profiter des opportunités du marché et de résister aux menaces liées à l’environnement externe ? Ses faiblesses vont-elles s’empirer dans le futur ? Etc.

Pour qu’elle soit utile, l’analyse des forces et faiblesses doit impliquer tous les secteurs de l’entreprise et tous les acteurs d’un projet. Elle doit être le fruit d’une pensée collective étant donné qu’elle a pour objectif de s’intégrer dans la vision globale de l’entreprise. Dans le secteur B2B, une présence en ligne constitue la plupart du temps une opportunité que bon nombre d'entreprises n'exploitent pas assez. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre guide sur l'inbound marketing.

- Politique: division en provinces/autonomies, lobbying, système politique, cercles d'influences, organisations gouvernementales, pression gouvernementale, politique monétaire, politique européenne, politique fiscale…;

- Économique: revenu, évolution du PIB, inflation, politique monétaire et fiscale, chômage, taux d'intérêt, taux de change, taux de croissance, pouvoir d'achat, prix du pétrole…;

- Socioculturelle: styles de vie, groupes sociaux, préoccupations sociales, éducation, mode, santé, démographie, espérance de vie, sécurité, mobilité, valeurs sociétales…;

- Technologique : infrastructures, brevet, innovations, internet, découvertes R&D, innovation, automatisation, transferts technologiques, obsolescence des innovations, coût de l'énergie…;

- Environnementale: météo, climat, lobbying vert, préoccupations sociales, zones protégées, législation protectrice, recyclage, technologies propres, protection de l'environnement…;

- Légale: réglementation sur l'emploi, droit des contrats, propriété industrielle, lobbying consumériste, réglementation des marchés, normes…

2-2-Micro-environnement:

Le micro environnement est formé des parties prenantes extérieures à l'entreprise, que l'entreprise subit, mais qu'elle peut aussi influencer.

Le micro environnement comprend les différents partenaires de l'entreprise, ainsi que les relations inter-entreprises. Il est aussi appelé « environnement direct ».

Le micro environnement est en changement permanent. Ses composants et leurs pouvoirs respectifs évoluent tout le temps.

Composants du micro-environnement

Le micro environnement d'une entreprise est composé de diverses entités qui gravitent autour de l'entreprise et qui se rencontrent sur différents marchés.

Marché des biens et des services

Le micro-environnement regroupe les clients, les associations de consommateurs, les fournisseurs, les distributeurs, les intermédiaires, les concurrents, les transporteurs, les prescripteurs, etc.

Marché du travail

Au sein du marché du travail, le micro-environnement comprend les syndicats, les employeurs concurrents, le Pôle emploi, l'URSSAF, les demandeurs d'emploi, etc.Marché des capitaux

Enfin, le micro environnement est aussi composé des banques, des investisseurs, des épargnants, des assurances, des actionnaires, etc.

Analyser le micro-environnement

Une entreprise doit analyser son micro-environnement avant de définir sa stratégie d'entreprise.

Théorie des 5 forces de Porter

Michael Porter est un professeur de stratégie d'entreprise américain né en 1947.

En 1985, Porter propose un modèle d'analyse du micro environnement de l'entreprise en s'appuyant sur 5 forces. Selon ce modèle, toute entreprise est soumise à 5 forces.

Pouvoir de négociation des clients

Le pouvoir de négociation des clients détermine leur influence sur les prix et sur les conditions commerciales.

Pouvoir de négociation des fournisseurs

Le pouvoir de négociation des fournisseurs désigne la capacité des fournisseurs à imposer des conditions plus ou moins contraignantes.

Exemple : délais de paiement aux fournisseurs.Menace des produits de substitution

Si aucun produit de substitution n'est disponible, le micro-environnement de l'entreprise est moins tendu que si les produits de substitution sont nombreux.

Menace des nouveaux entrants

Un marché tendu est un marché sur lequel il n'existe aucune barrière à l'entrée du marché. De nouveaux concurrents peuvent donc apparaître rapidement.

3-Pour quoi faire l’analyse SWOT ?

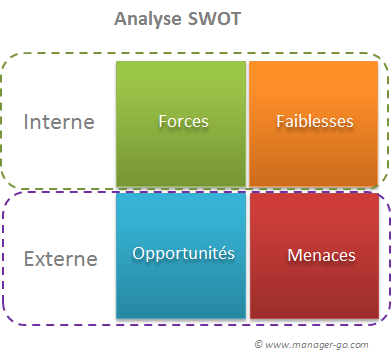

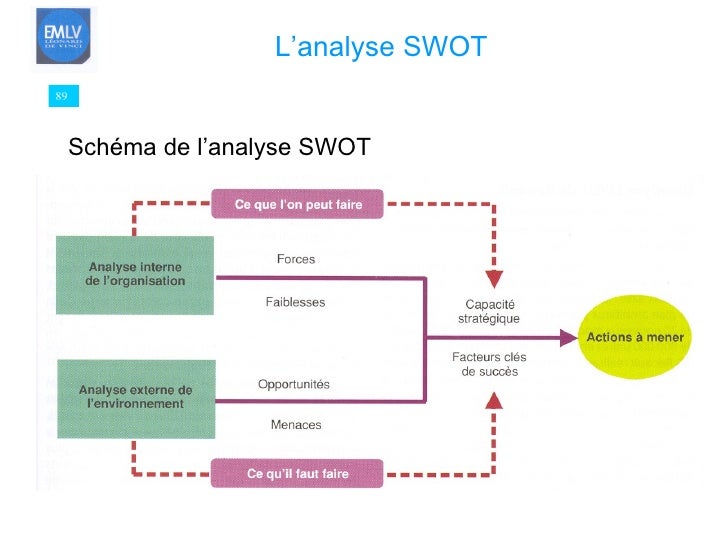

La matrice SWOTest l’un des outils d’analyse stratégiquepermettant aux futurs entrepreneurs d’établir le diagnostic de leur projet. Cet outil synthétise les forces(Strenghts) et les faiblesses(Weaknesses) de l’entreprise, ainsi que les opportunités(Opportunities) et les menaces(Threats) potentielles du marché. Cette prise en compte des facteurs internes et externes pouvant impacter le développement de l’entrepriseconstitue l’intérêt majeur de la matrice SWOTdans lacréation de votre Business Plan.

4- L’analyse interne de l’entreprise et L’analyse externe :

L’analyse interne de la matrice SWOT permet quant à elle d’identifier les forces et faiblesses de l’entreprise, d’un domaine d'activité...On examine alors ici les différentes compétences de l’entreprise dans divers domaines (marketing, production, finance, ressources humaines, etc.) en essayant d’être le plus juste possible.

On peut par exemple noter chaque facteur sur une échelle de 1 à 5 et ajouter une pondération en fonction de l’importance qu’on lui attache. Le tout est d’être le plus juste et réaliste possible. L’idée est de confronter les résultats de l’analyse externe et ceux de l’analyse interneafin de formuler les objectifs de la stratégie globale. C’est ici que réside tout l’intérêt d’une analyse SWOT.A titre d’exemple, voici quelques points qui peuvent être évalués : réputation de l’entreprise, qualité des services, satisfaction des clients, part de marché, efficacité de la force de vente, capacité à innover, attractivité des prix, stabilité financière, capacité de production, respect des délais, capacité à motiver ses équipes, réactivité, etc.

Pour qu’elle soit utile, l’analyse des forces et faiblesses doit impliquer tous les secteurs de l’entreprise et tous les acteurs d’un projet. Elle doit être le fruit d’une pensée collective étant donné qu’elle a pour objectif de s’intégrer dans la vision globale de l’entreprise. Dans le secteur B2B, une présence en ligne constitue la plupart du temps une opportunité que bon nombre d'entreprises n'exploitent pas assez. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre guide sur l'inbound marketing.

Dans l’analyse externe de la SWOT, il convient d’analyser étroitement le macro-environnement(environnement économique, démographique, technologique, culturel…) et le micro-environnement(concurrents, clients, fournisseurs…) tout en essayant de déterminer les opportunitéset les menacesqui ont un impact sur la société.

Les opportunités (analyse SWOT)

Selon Philip Kotler, l’une des plus grandes références mondiales dans le domaine du marketing, une opportunité pour une entreprise « correspond à un phénomène externe susceptible d’avoir une influence favorable sur son activité ou sa rentabilité ».Les opportunités attachées au macro-environnement peuvent être très différentes. A titre d’exemple, le « papy boom » que nous connaissons à l’heure d’aujourd’hui constitue une opportunité importante pour les maisons de retraite ; les évolutions technologiques pourraient permettre aux constructeurs de voitures électriques de mettre en place des batteries d’une très grande longévité, etc. Ce qui aurait un impact positif sur leur business.

Les opportunités liées au micro-environnement doivent être évaluées selon l’attrait de l’opportunité et la probabilité de succès de la société. En effet, on peut très bien avoir une opportunité mais ne pas forcément en tirer parti, simplement car l’entreprise n’a pas les compétences et ne maîtrise pas les facteurs clés de succès de l’opportunité. Les opportunités qui sont les plus intéressantes sont donc celles qui correspondent le mieux aux compétences et capacités financières de l’entreprise tout en offrant le plus de chance de profit.Les menaces (matrice SWOT)

Toujours selon Kotler, une menace « est un problème posé par une tendance défavorable ou une perturbation de l’environnement qui, en l’absence d’une réponse marketing appropriée, conduirait à une détérioration de la position de l’entreprise ».Une menace a donc un impact négatif sur la société, d’autant plus qu’elle a normalement de grande chance de se réaliser. Ou alors, c’est que la menace n’est pas réellement une menace. Il convient donc d’être ouvert sur le monde et de rester à l’affût des tendances pour les identifier précisément et pour surtout préparer une réponse adéquate.

Encore une fois, il faut analyser la probabilité de réalisation de la menace. Reprenons l’exemple de notre constructeur de voiture électrique. Une récession économique ou tout simplement une réglementation plus contraignante représenteraient des menaces réelles dans le sens où elles auraient des impacts directs sur l’entreprise.